ニューノーマル時代のIT展示会の未来はこうなる!?初のオンライン開催となった「CEATEC 2020 ONLINE」レポート

(IT・ビジネスライター:柳谷智宣)

2020.12.22

2020年10月20日から4日間にかけて、「CEATEC 2020 ONLINE」が開催されました。CEATEC(シーテック)とはアジア最大級のIT技術やエレクトロニクスの国際展示会のことで、例年であれば幕張メッセで開催されます。2019年の出展者数は355社/団体で、4日間で14万4491人が来場しました。今年のテーマは「ニューノーマル」で、スローガンは「CEATEC 2020 - Toward Society 5.0 with the New Normal(ニューノーマル社会と共に歩むCEATEC)」。CEATEC 21回目の開催となります。

「ONLINE」の文字が入っているように、今年は新型コロナウイルスの影響で、初めてオンラインで開催されました。登録の上、CEATECのウェブサイトから閲覧するスタイルですが、開催と同時にアクセス障害が発生するほど入場者が殺到しました。オンラインになったとは言え、注目度抜群のイベントなのがわかります。今回は、このCEATEC 2020 ONLINEの様子をレポートします。

今年のCEATECはオンライン開催になりました。

テーマごとに様々な企業や団体がソリューションや技術を紹介する

CEATEC 2020 ONLINEはニューノーマルテーマエリアと企業エリア、Co-Creation PARKという3つの展示エリアに分かれています。まずは、ニューノーマルテーマエリアから見て行きましょう。

ニューノーマルに関わるソリューションとニューノーマル社会を支える要素技術・デバイス、そして自治体課題解決型ソリューションの3カテゴリーで様々な展示が行われていました。

CEATEC 2020 ONLINEのメインページです。

さらに、ニューノーマルソリューションズは医療/ヘルスケアやエンターテインメント、働き方/ライフスタイル、流通/小売りの4つに分類されています。

階層が多く、自分が今どこにいるのかわかりにくいですが、これがCEATECです。実際の幕張メッセでも巨大な会場を歩き回りながら、目当ての展示を見つけるのです。オフラインでもオンラインでも、頭から全部見ていく、というのは現実的ではありません。流し見しながら、面白そうな展示をしっかりチェックすることになります。

ソリューションの一覧画面では、まずはサマリーと4枚の画像を確認でき、興味を持ったら「企業ページへ」をクリックして詳細を確認できます。企業ページといっても、CEATEC内のウェブページが開きます。

コロナ禍において活躍しそうな、効率的な訪問者受付システムやバイタルデータを見守るIoT、非対面型の営業ツール、ロボットの遠隔運用、テレワーク支援サービスなどが展示されていました。

展示の内容が紹介されています。画像のサムネイルと共にチェックできます。

公開期間が終了したらリンクはなくなります。

興味のある展示があったら「企業ページ」を開いて詳しく確認できます。

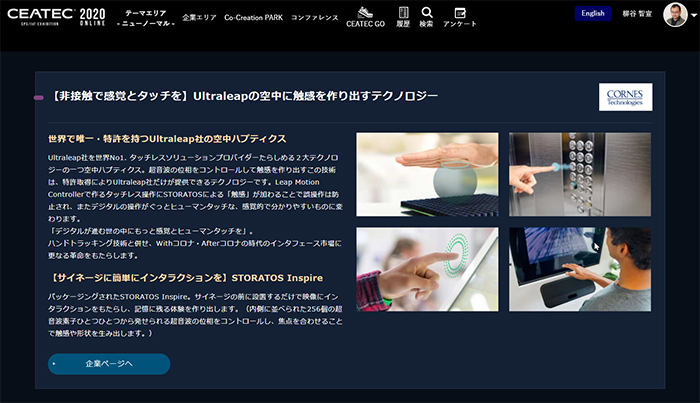

筆者が興味を持ったのが、空中で触感を生み出す技術です。コロナ禍において、接触はお互いの感染リスクを生み出します。そこで、非接触技術が活躍するのですが、ハンドジェスチャーをカメラで認識したとしても、操作の反応がないと物足りない感じになります。そこで、コーンズテクノロジー社の展示では、Ultraleapは手の位置に合わせて超音波を発生させ、触感を再現する空中ハプティクス技術を紹介していました。

企業ページを開くと、裸眼3Dディスプレイや非接触ハンドトラッキングセンサー、ハンドジェスチャー認識プラットフォームなども紹介されています。

それぞれのソリューションをクリックすると、動画でのプレゼンや資料ダウンロード用のボタンが用意されているページが開きます。空中触感技術の動画では、車の操作を非接触で行うデモが紹介されていました。

ジェスチャー認識機能と空中触感技術により、運転しながらコンソールを操作する際、目で見なくてもタスクを実行できており、いろいろなことが可能になると感じました。ソリューション紹介には、エレベーターのボタンを非接触で推す画像が掲載されていました。手の動きを認識して、さらにその触感が指に伝わるという製品が開発できれば、新型コロナウイルスの感染防止にもなりそうです。

YouTube動画やPDFカタログでさらに詳しい情報を学べます。

SDGs(持続可能な開発目標)を目指すデジタルまちづくりのコーナーでは、北海道石狩市や静岡市、埼玉県、広島県といった自治体と、アルプスアルパインや凸版印刷、清水建設などの企業が展示していました。

デジタルトランスフォーメーションに積極的に取り組んでいる神戸市の展示では、様々なプロジェクトを紹介して参加を呼びかけたり、神戸市にオフィスを出そうと考えている企業にメリットをまとめたPDF資料を配付していました。

条件を満たしたIT企業が神戸にオフィス進出をする場合、3年間にわたりオフィス賃料の最大2分の1を補助、雇用に対し社員一人当たり最大120万円を補助するといった支援制度があるそうです。

DXに積極的な神戸市も展示していました。

企業エリアでは、ニューノーマルとSociety 5.0を見据えたソリューションを提供する様々な企業の展示とプレゼンが行われていました。

今年は359社/団体が出展しており、昨年よりも1社増えています。そのうち164社が新規に出展しており、デジタルトランスフォーメーション(DX)を牽引する企業/団体が一堂に会することになりました。

企業エリアにはPFUも出展しており、ニューノーマルを見据えた5つのソリューション・技術を展示していました。

PFUも出展しました。

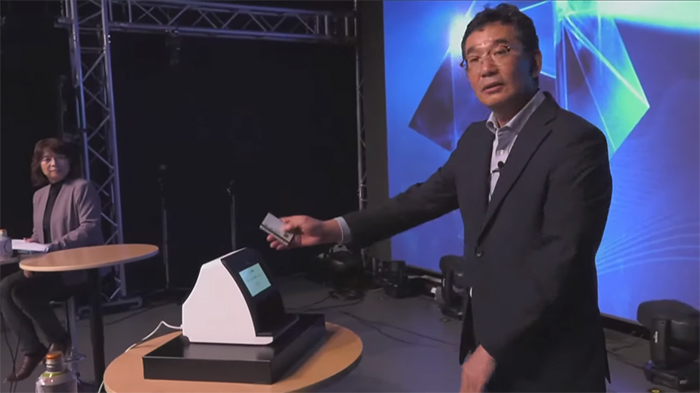

病院や銀行、受験会場、投票所などで本人確認を行う際、対面で身分証明書の受け渡しをするのは感染リスクを伴ってしまいます。そこで活躍するのが、PFUの本人確認エッジソリューション「Caora」です。

身分証明書の写真とその場で撮影した写真の顔を照合し、本人確認ができます。眼鏡やマスクを着用していてもOKで、なりすましにも対応できます。

クラウドを使わないエッジソリューションなので、情報漏洩のリスクもありません。のぞき見防止フィルターを標準添付し、横から覗かれなくしたり、身分証明書を取り忘れたら音と画面で撮り忘れを通知してくれるなど、プライバシーにも配慮しています。

2021年3月から医療機関や薬局に導入される「オンライン資格確認」で「Caora」も採用されています。近い将来マイナンバーカードを使って医療機関や薬局の事務処理を軽減するのに活用される予定です。

「Caora」のデモンストレーションです。(写真はLIVEプレゼン映像)

PDF資料も配付されています。

企画開発中のソリューションも紹介されていました。工場でIT機器を運用していると、どこでどのくらいの端末が利用されているのかが把握できなかったり、適切なセキュリティ対策が行われていないという課題が出てきます。PFUが企画している「エッジデバイス管理ソリューション」は、ネットワーク全体を確認できるプラットフォームサービスで、機器を適切に管理し、トラブル時にすぐに対応できるようになります。サーバーレスで運用でき、セキュリティ対策も行えるのが特徴です。

セキュリティ対策アプライアンス「iNetSec SF」のプレゼンも行われました。

新型コロナウイルスの影響により、ワークスタイルが変化してきました。テレワークやシェアオフィスでの業務、オフィスではフリーアドレス化などが進んでいます。様々な場所で仕事をする場合、そこでスキャナーなどの機器を使う際に、ソフトのインストールが必要になります。初めて使う機種であれば、戸惑うこともあるでしょう。

そこで、PFUは「オフィス機器のサービス化プラットフォーム」の実現に向けて取り組んでいます。スキャナーなどのデバイスをエッジデバイスに接続し、ユーザーはエッジデバイスに表示されているQRコードを読み込むことで手軽にハードウェアを利用できるようになります。

エッジデバイスを介することで手軽にオフィス機器を利用できます。

毎日、各ソリューション・技術のLIVEプレゼンが行われたのですが、すべてリアルLIVEのオンライン配信方式でした。他の出展企業では録画形式のプレゼンも多かったのですが、PFUのプレゼンはインタラクティブなコミュニケーションも可能で非常に臨場感がありました。

毎日LIVE配信が行われました。

Co-Creation PARKにはスタートアップ企業や研究成果の社会実装を目指す大学などが展示していました。企業展示のようにがっつりとコンテンツを作り込んでいるところから、シンプルな内容で問い合わせてください、という企業まであり、雑多な感じがユニークでした。

その中に、総務省が公募して研究開発を委託するプロジェクト「戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)」のページも用意されていました。デジタルまちづくりや宇宙利用、デバイス&テクノロジー、医療、非接触コミュニケーションといったカテゴリーで、様々な大学が研究成果のプレゼン動画を展示していました。

非接触コミュニケーションカテゴリーには慶應義塾大学が展示していました。その中の「モーションコピーシステム」のデモには目を引かれました。書道の達人が書く動作を学び、再現するというものです。複雑な動きですが、ほぼ完璧にトレースしていました。

総務省のSCOPEも展示しており、11件の研究内容が紹介されていました。

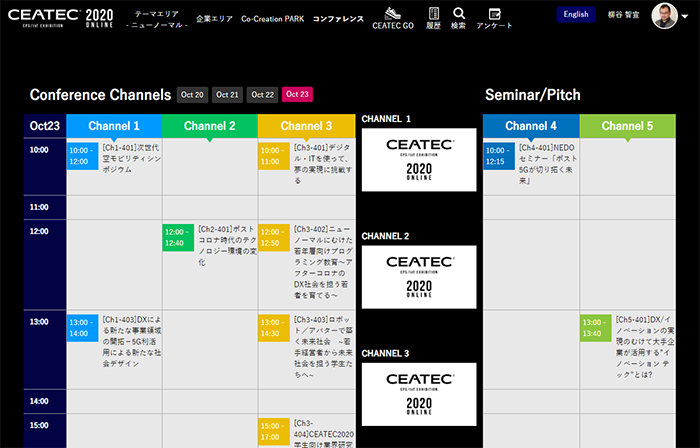

展示だけでなく、キーノートやパネルディスカッションをはじめ、70以上のカンファレンスも開催されました。オンラインなので、気軽に閲覧できるのは便利です。

朝から晩まで、多数のカンファレンスやピッチが開催されました。

4日間かけてCEATEC 2020 ONLINEを回りまくり、たくさんの知見と、記事執筆のネタを得ることができました。ニューノーマルに対応する様々なソリューションだけでなく、先進の技術や製品もお目見えし、驚くことばかりです。

昨年までだと4日連続で会場に行くのが難しい上、歩き回るので訪れるブースの数には限界がありました。今年、オンラインになったことで、閲覧できた展示の数は例年より増えました。ただし、その分、簡単に別のページに移動してしまうこともあり、一長一短かもしれません。

兎にも角にも、あの「CEATEC」がオンライン開催で大丈夫なのか心配だったのですが、とても密度の濃いイベントになったので安心しました。新型コロナウイルスの影響が続くうちは、大人数が集るのが難しいため、オンラインの開催が増えることでしょう。来年のCEATECはオフラインで開催できることを期待します。

来年はまた幕張メッセでオフライン開催されることを期待しましょう。

(写真はCEATEC 2019)

関連記事

エッジ技術で共創する未来~CEATEC 2019 イベントレポート~

2019.11.13PFUジャーナル